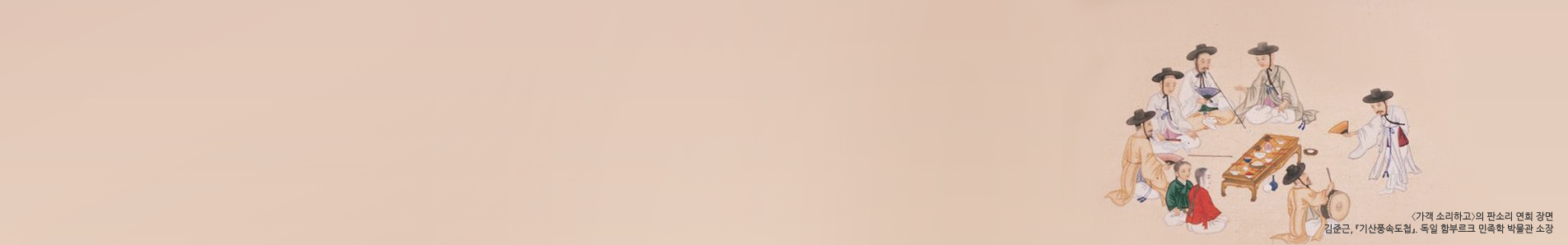

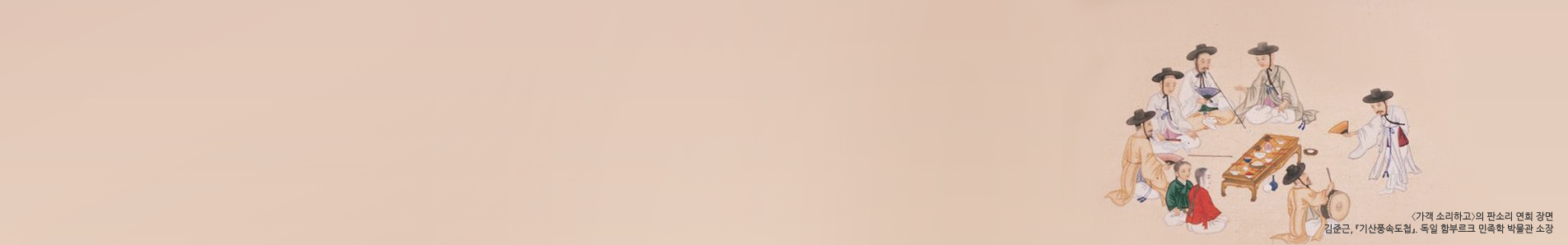

판소리판은 무엇으로 구성되는가. 소리판의 구성 요소를 살펴보기 위해서는 판소리가 불려지는 상황에다가 촛점을 맞추고 생각해 보면 된다. 우선 노래를 하는 사람이 있어야 한다. 노래하는 사람의 왼쪽에는 북을 치는 사람이 있다. 소리꾼은 서 있고, 북을 치는 사람은 북을 앞에 놓고 앉아 있다. 노래하는 사람을 '소리꾼' 또는 '창자'라고 하고, 북을 치는 사람은 '고수'라고 한다. 이렇게 되면 소리판이 다 완성되었는가? 아니다. 소리를 듣는 사람, 곧 청중이 빠졌다. 청중이 없는 소리판이 어디 있는가. 물론 연습을 한다든가, 녹음을 한다든가 하는 상황을 생각해 볼 수는 있겠다. 그러나 그것은 예외적인 경우에 해당된다. 앞에서 '판'의 의미를 말할 때도 분명히 '판'은 '여러 사람이 모인 장소'라고 했다. 그러므로 당연히 청중이 있어야 한다. 판소리 창자들이나 청중들 사이에서는 '일 청중, 이 고수, 삼 명창'이라고 하는 말을 흔히 들을 수 있다.

판소리판은 무엇으로 구성되는가. 소리판의 구성 요소를 살펴보기 위해서는 판소리가 불려지는 상황에다가 촛점을 맞추고 생각해 보면 된다. 우선 노래를 하는 사람이 있어야 한다. 노래하는 사람의 왼쪽에는 북을 치는 사람이 있다. 소리꾼은 서 있고, 북을 치는 사람은 북을 앞에 놓고 앉아 있다. 노래하는 사람을 '소리꾼' 또는 '창자'라고 하고, 북을 치는 사람은 '고수'라고 한다. 이렇게 되면 소리판이 다 완성되었는가? 아니다. 소리를 듣는 사람, 곧 청중이 빠졌다. 청중이 없는 소리판이 어디 있는가. 물론 연습을 한다든가, 녹음을 한다든가 하는 상황을 생각해 볼 수는 있겠다. 그러나 그것은 예외적인 경우에 해당된다. 앞에서 '판'의 의미를 말할 때도 분명히 '판'은 '여러 사람이 모인 장소'라고 했다. 그러므로 당연히 청중이 있어야 한다. 판소리 창자들이나 청중들 사이에서는 '일 청중, 이 고수, 삼 명창'이라고 하는 말을 흔히 들을 수 있다.

첫 번째가 청중이고, 두 번째가 고수, 그 다음이 명창이라는 말이다. 물론 이 말을 액면 그대로 받아들일 수는 없겠지만, 청중의 중요성을 강조한 말인 것은 분명하다. 창자와 고수는 판소리 음악의 공급자이고, 청중은 소비자이다. 소비자가 없다면 공급은 해서 무엇하겠는가. 판소리는 그 누구를 위해서도 아니고, 청중을 위해서 존재하고, 청중 때문에 존재한다. 창자, 고수, 청중 이렇게 세 요소가 갖추어지면, 일단 소리판의 겉모습은 완성된다.

그러면 이들 판소리 소리판을 구성하는 사람들은 무엇을 하는가. 그저 서로 얼굴이나 쳐다보고 있자고 해서 모인 것은 아닐 테니 말이다. 창자를 보자. 창자는 우선 노래를 한다. 그러나 그뿐만이 아니다. 말도 한다. 가만히 보면 창자는 노래와 말을 적절하게 교체 반복한다. 노래는 '창', 말은 '아니리'라고 한다. 그러니까 판소리는 '창과 아니리의 교체 반복 구조'로 되어 있다. 예를 들자면 다음과 같다.

(아니리) 이 때의 심황후가 이 말을 다 듣고 있을 이치가 있으리오마는, 소리를 허니 일이 늦게 되었겄다.

(창 : 자진모리) 심황후 기가 막혀 산호 주렴을 걷혀 버리고 보신발로 우루루루루루루루루.

부친의 목을 안고, "아이고, 아부지!" 심봉사 깜짝 놀래, "아니, 누가 날다려 아버지여? 에이? 나보고 아버지라니? 이 말이 웬 말이여! 무남독녀 외딸 하나 물에 빠져 죽은 지가 우금 삼년이 되뒶는디, 누가 날다려 아버지여?" "아이고, 아부지! 여태 눈을 못 뜨셨소?

불효여식 심청이가 살어서 여기 왔소. 아버지, 눈을 떠서 저를 급히 보옵소서. 아이고, 아부지." 심봉사가 이 말을 듣더니 어쩔 줄을 모르는구나.

"에? 아니, 심청이라니? 청이라니? 이게 웬 말이여? 에이? 이게 웬 말이여? 내가 지금 죽어 수궁을 들어왔느냐? 내가 지금 꿈을 꾸느냐? 죽고 없난 내 딸 청이, 이 곳이 어디라고 살어오다니 웬 말이냐? 내 딸이면 어디 보자. 어디, 내 딸 좀 보자!

아이고, 내가 눈이 있어야 내 딸을 보지. 아이고, 답답허여라! 어디, 내 딸 좀 보자!"

심봉사가 두 눈을 끔쩍끔쩍하더니마는, 부처님의 도술로 눈을 번쩍 떴구나.

(아니리) 심봉사 눈 뜬 훈짐에 잔치에 참례한 봉사 모두 따라서 눈을 뜨는디,

(창 : 잦은모리) 만좌 맹인이 눈을 뜬다. 전라도 순창 담양 세갈모 띠는 소리라. '쫙 쫙'허더니마는 그저 눈을 떠버리는구나. 석 달 동안 큰 잔체의 먼저 와서 참례하고 내려간 맹인들도 저의 집에서 눈을 뜨고, 미처 당도 못 한 맹인 중도에서 눈을 뜨고, 가다 뜨고, 오다 뜨고, 서서 뜨고, 실없이 뜨고, 어이없이 뜨고, 홰내다 뜨고, 울다 뜨고, 웃다 뜨고, 떠보느라고 뜨고, 시원히 뜨고, 일허다 뜨고, 앉어 놀다 뜨고, 자다 깨다 뜨고, 졸다 번뜻 뜨고, 눈을 끔적거리다 뜨고, 눈을 비벼보다 뜨고, 2018-11-22지어비금주수까지 일시으 눈을 떠서 광명 천지가 되었구나. (정권진 창 [심청가] 중에서 심봉사 눈뜨는 대목)

'창'에는 장단이 있다. 그런데 때로 창 속에는 말로 된 부분이 있기도 하다. 장단은 그대로 흘러가게 둔다. 이를 '도섭'이라고 한다. 그런가 하면 아니리 속에는 노래처럼 된 부분이 있다. 물론 이 때는 장단은 없다. 이런 부분을 '창조(唱調)'라고 한다. 그러나 이런 부분이 많은 것은 아니다.

'창'에는 장단이 있다. 그런데 때로 창 속에는 말로 된 부분이 있기도 하다. 장단은 그대로 흘러가게 둔다. 이를 '도섭'이라고 한다. 그런가 하면 아니리 속에는 노래처럼 된 부분이 있다. 물론 이 때는 장단은 없다. 이런 부분을 '창조(唱調)'라고 한다. 그러나 이런 부분이 많은 것은 아니다.

창자는 또 연기와 같은 동작을 한다. 슬플 때는 우는 시늉을 하기도 하고, 흥겨울 때는 춤을 추기도 한다. 뱃노래가 나오면 노 젓는 시늉을 하기도 한다. 이런 동작을 '너름새'라고 한다. 어떤 사람들은 '발림'이라고 하지만, 발림은 대개 민요와 같은 노래를 할 때 하는 춤동작에 한정해서 쓰는 것이 옳다. 판소리에서의 동작은 춤동작에 머무는 것이 아니고, 연극의 연기에 근접하는 동작까지를 포함한다. 그래서 따로 너름새라고 한다.

창자는 또 연기와 같은 동작을 한다. 슬플 때는 우는 시늉을 하기도 하고, 흥겨울 때는 춤을 추기도 한다. 뱃노래가 나오면 노 젓는 시늉을 하기도 한다. 이런 동작을 '너름새'라고 한다. 어떤 사람들은 '발림'이라고 하지만, 발림은 대개 민요와 같은 노래를 할 때 하는 춤동작에 한정해서 쓰는 것이 옳다. 판소리에서의 동작은 춤동작에 머무는 것이 아니고, 연극의 연기에 근접하는 동작까지를 포함한다. 그래서 따로 너름새라고 한다.

자세히 보면 창자는 오른손에 부채를 쥐고 있다. 부채는 여러 개의 살을 모아 한지(韓紙)를 발라서 만든 것으로, 폈다 접었다 할 수 있는 합죽선이다. 부채에는 그림이 그려져 있기도 하고, 글씨가 씌어져 있기도 하다. 창을 하면서 창자는 이 부채를 폈다 접었다 하면서 적절하게 사용한다. 어떤 때는 부채를 지팡이처럼 사용하기도 하고, 편지를 읽는 장면에서는 부채가 편지 대용으로 사용되기도 한다. 그런가 하면 그냥 더워서 더위를 식히느라 부채질을 하기도 한다.

자세히 보면 창자는 오른손에 부채를 쥐고 있다. 부채는 여러 개의 살을 모아 한지(韓紙)를 발라서 만든 것으로, 폈다 접었다 할 수 있는 합죽선이다. 부채에는 그림이 그려져 있기도 하고, 글씨가 씌어져 있기도 하다. 창을 하면서 창자는 이 부채를 폈다 접었다 하면서 적절하게 사용한다. 어떤 때는 부채를 지팡이처럼 사용하기도 하고, 편지를 읽는 장면에서는 부채가 편지 대용으로 사용되기도 한다. 그런가 하면 그냥 더워서 더위를 식히느라 부채질을 하기도 한다.

요컨대, 창자에게 부채는 다목적 소도구의 역할을 하는 것이다.

고수는 창자의 왼쪽에 창자를 바라보고 앉아서 북을 친다. 그런데 북만 치는 게 아니라, "얼씨구", "좋다", "잘헌다", "그렇지", "아먼" 등등의 말을 한다. 이것을 '추임새'라고 한다.

고수는 창자의 왼쪽에 창자를 바라보고 앉아서 북을 친다. 그런데 북만 치는 게 아니라, "얼씨구", "좋다", "잘헌다", "그렇지", "아먼" 등등의 말을 한다. 이것을 '추임새'라고 한다.

고수는 이 추임새를 잘해야 한다. 일제강점기에는 한성준(1874- ? )이라는 고수가 추임새를 잘한 것으로 유명하고, 최근에 작고한 김동준(1928-1990)도 추임새를 잘했다고 말하는 사람들이 많다. 추임새를 잘하면 소리꾼은 지쳤다가도 금방 힘을 얻는다고 한다.

청중은 무엇을 하는가. 청중은 그냥 가만히 앉아서 소리를 듣기만 하면 되는가? 서양식 음악회라면 당연히 숨죽이고 앉아 있어야 한다. 서양식 공연의 감상은 근본적으로 엿보기 양식이기 때문에, 없는 듯이 있어야 한다. 그러나 판소리는 그렇지 않다. 판소리는 공연 상황에 대한 청중이나 관중의 참여가 언제나 보장된다. 그뿐 아니라, 참여를 해야만 한다. 물론 참여해야 한다고 해서 아무렇게나 해서는 안 된다. 판소리의 모든 청중은 추임새를 통하여 공연에 관여할 수 있다. 참으로 훌륭한 청중은 제대로 된 추임새를 할 수 있는 청중이다. 그래서 어떤 판소리 음반은, 실황이 아니고 청중이 없는 스튜디오에서 녹음한 것인데도 일부러 추임새를 넣은 것도 있을 정도이다.

청중은 무엇을 하는가. 청중은 그냥 가만히 앉아서 소리를 듣기만 하면 되는가? 서양식 음악회라면 당연히 숨죽이고 앉아 있어야 한다. 서양식 공연의 감상은 근본적으로 엿보기 양식이기 때문에, 없는 듯이 있어야 한다. 그러나 판소리는 그렇지 않다. 판소리는 공연 상황에 대한 청중이나 관중의 참여가 언제나 보장된다. 그뿐 아니라, 참여를 해야만 한다. 물론 참여해야 한다고 해서 아무렇게나 해서는 안 된다. 판소리의 모든 청중은 추임새를 통하여 공연에 관여할 수 있다. 참으로 훌륭한 청중은 제대로 된 추임새를 할 수 있는 청중이다. 그래서 어떤 판소리 음반은, 실황이 아니고 청중이 없는 스튜디오에서 녹음한 것인데도 일부러 추임새를 넣은 것도 있을 정도이다.

'일 청중, 이 고수, 삼 명창'에서 말하는 첫 번째로 중요한 청중이란 바로 제대로 된 추임새를 하는 청중이다. 그러므로 이 말의 참뜻은 판소리를 제대로 들을 줄 아는 청중들을 위해서 판소리가 존재한다는 말이다. 제대로 된 청중에 의해서 판소리 소리판은 완성된다.